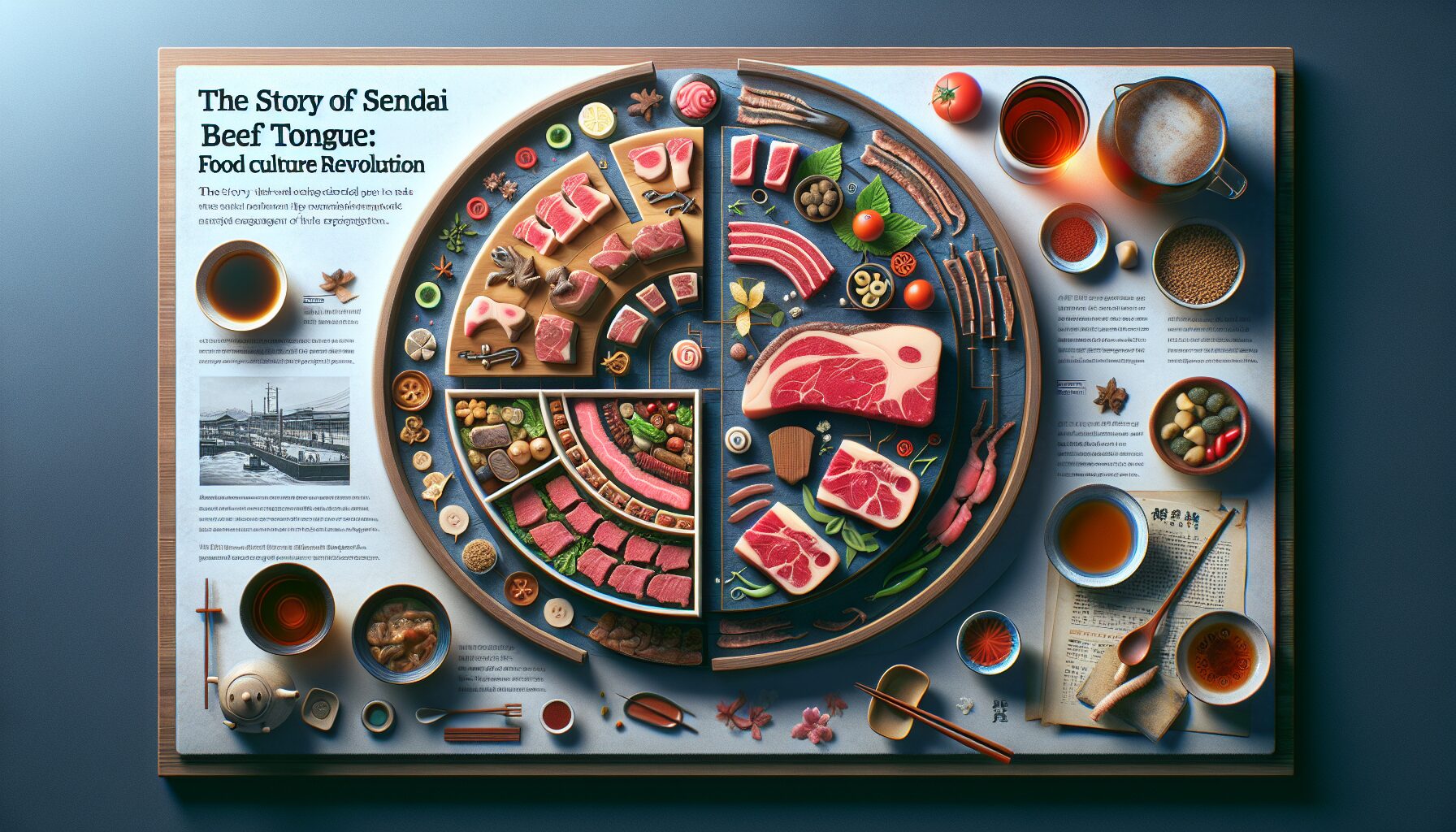

仙台牛タン発祥の物語:戦後の食文化革命

仙台牛タン文化の誕生:食の知恵が生んだ郷土料理

今や日本を代表する肉料理として全国に知られる牛タンですが、その発祥は戦後の混乱期にさかのぼります。1948年(昭和23年)、食糧難の時代に仙台で一人の料理人が革新的な一歩を踏み出したことが、牛タン料理の歴史の始まりでした。

当時、牛の舌は「廃棄部位」として扱われ、ほとんど利用されていませんでした。しかし、味覚の可能性を見出した料理人・小倉利雄氏が「太助」という店で初めて牛タンを提供したのです。アメリカ軍の食堂で働いた経験を持つ小倉氏は、欧米で舌が食材として重宝されていることを知り、日本でも活用できると考えました。

太助:牛タン焼きの元祖

「太助」は仙台駅前にほど近い場所で開業し、当初は一般的な焼き鳥店でした。しかし、小倉氏が考案した「牛タン焼き」は、その独特の歯ごたえと濃厚な旨味で徐々に評判を呼ぶようになります。

初期の牛タン焼きは、現在のように薄切りではなく、厚切りで提供されていました。これは当時の調理器具の制約もありましたが、厚切りならではの食感と旨味を引き出す工夫でもありました。

「太助」の牛タン焼きには、次の三つの特徴がありました:

1. 塩味のシンプルさ:複雑な味付けではなく、塩だけで肉本来の旨味を引き出す

2. 炭火焼きの香ばしさ:高温の炭火で表面を香ばしく焼き上げる

3. 定番の付け合わせ:麦飯とテールスープ、そして仙台名物の冷やし中華

この組み合わせは、現在でも仙台牛タン専門店の王道として受け継がれています。

戦後復興と牛タン文化の広がり

戦後の仙台は、1945年の空襲で市街地の大部分が焼失し、食糧難の時代でした。そんな中、比較的安価に提供できた牛タン料理は、栄養価が高く満足感のある食事として人気を集めました。

1950年代になると、仙台駅周辺に牛タン専門店が次々と誕生します。「味太助」「司」「善治郎」など、現在も営業を続ける老舗店の多くはこの時期に創業しました。各店がそれぞれの調理法や味付けを競い合うことで、牛タン料理の技術が洗練されていったのです。

データで見る仙台牛タン文化の発展:

| 時期 | 出来事 | 牛タン文化への影響 |

|——|——–|——————-|

| 1948年 | 「太助」で牛タン焼き提供開始 | 牛タン料理の誕生 |

| 1950年代 | 仙台駅周辺に専門店が増加 | 牛タン文化の地域定着 |

| 1970年代 | 全国の駅弁に牛タン弁当登場 | 全国的な認知度向上 |

| 1990年代 | 東京など大都市に仙台牛タン店進出 | 全国的なブームの兆し |

| 2000年代 | 「牛タン焼き」が仙台の観光名物に | 仙台の食文化アイコン化 |

牛タン専門店の歴史は、単なる料理の発展史ではなく、戦後日本の食文化革命の縮図とも言えます。廃棄されていた部位を価値ある食材へと変えた創意工夫は、日本の食文化の奥深さを物語っています。

名店「味太助」と「喜助」:牛タン専門店の先駆者たち

仙台牛タン文化を確立した二大巨頭

仙台の牛タン文化を語る上で欠かせないのが、「味太助」と「喜助」という二大名店の存在です。これらの店は単なる飲食店ではなく、戦後の食文化史に名を刻む革新者であり、現在の牛タン専門店の原型を作り上げた先駆者たちです。

「味太助」の創業者・佐野啓四郎氏は、1948年(昭和23年)に仙台駅前で小さな焼き鳥店を開業しました。当時、肉の統制が厳しい中、食肉処理場で廃棄されていた牛タンに着目。アメリカ軍将校が牛タンを好んで食べる様子を見て、日本人の食卓にも取り入れられるのではないかと考えたのです。

一方、「喜助」の創業者・斎藤喜助氏も同時期に牛タン料理の可能性を見出しました。彼は1948年に仙台駅東口で開業し、味太助と切磋琢磨しながら牛タン料理の発展に貢献しました。

独自の調理法と提供スタイルの確立

両店が牛タン専門店として名を馳せた背景には、それぞれの独自性があります。

「味太助」は牛タンを薄切りにして塩で味付けし、炭火で香ばしく焼き上げる調理法を確立しました。この「厚切り」と呼ばれる約8mmの切り方は、現在の仙台牛タンの標準となっています。また、テールスープと麦飯を組み合わせた「定食スタイル」も、味太助が生み出した革新でした。

対する「喜助」は、より薄めの切り方と独自の味付けで差別化を図りました。特に秘伝のタレと柔らかな食感を追求した調理法は多くのファンを獲得し、仙台牛タンの多様性を広げることに貢献しました。

困難を乗り越えた普及への道のり

牛タン専門店の歴史は決して平坦ではありませんでした。開業当初、牛タンは「廃棄部位」という認識が強く、一般消費者に受け入れられるまでには多くの苦労がありました。

味太助の佐野氏は「最初の3年間はほとんど売れなかった」と後に語っています。しかし、根気強く提供を続け、徐々に地元客の支持を得ていきました。特に転機となったのは1964年の東京オリンピック前後。東北新幹線の開通を見据えた観光客誘致の一環として、仙台市が「牛タン」を地域の名物として積極的にPRし始めたことで知名度が上昇しました。

喜助も同様の苦労を経験しながらも、独自の味わいで顧客層を拡大。1970年代には両店とも仙台を代表する名店として全国的な知名度を獲得するに至りました。

伝統と革新の継承

創業から70年以上が経過した現在、両店は2代目、3代目へと受け継がれながら、伝統の味を守りつつも革新を続けています。味太助は2023年時点で仙台市内に5店舗、東京にも2店舗を展開。喜助も仙台駅前の本店を中心に複数店舗を持ち、全国に牛タン文化を発信し続けています。

日本食肉流通統計によれば、牛タンの消費量は1970年代と比較して約20倍に増加。その背景には、これら先駆者たちが築いた確固たる牛タン文化があります。廃棄されていた部位を価値ある食材へと変えた彼らの先見性と努力は、日本の食文化史に大きな足跡を残したと言えるでしょう。

牛タン専門店の黄金期:昭和から平成へ広がる牛タン文化

牛タン文化の全国展開と専門店の増加

昭和40年代後半から平成初期にかけて、仙台発祥の牛タン文化は黄金期を迎えます。それまで地元仙台を中心に愛されてきた牛タン料理が、全国区の人気メニューへと成長していった時代です。1970年代に入ると、東京をはじめとする大都市圏に仙台の味を再現した牛タン専門店が次々とオープン。特に1980年代のグルメブームと共に、牛タン専門店は急速に増加しました。

日本経済が好調だった1980年代後半から1990年代前半にかけては、牛タン専門店の黄金期と言えるでしょう。当時の調査によれば、東京都内だけでも牛タン料理を提供する店舗数は1985年の約30店舗から、1995年には150店舗以上へと5倍に増加しています。

「利久」の全国展開と牛タンチェーン店の誕生

この時代を象徴するのが、仙台の老舗「利久」による全国展開です。1975年に創業した「利久」は、1989年に東京・池袋に初の県外店舗をオープン。厚切りの牛タン塩焼きと、テールスープ、麦飯という「牛タン定食」のスタイルを確立し、多くの支持を集めました。

「利久」の成功に続き、「味太助」「喜助」といった仙台の名店も首都圏への進出を果たします。これらの店舗展開により、それまで東北地方の郷土料理だった牛タン料理が、全国的な認知を獲得していったのです。

バブル期の高級牛タン専門店の台頭

バブル経済期には、より高級志向の牛タン専門店も登場しました。厳選された国産和牛のタンのみを使用し、一枚一万円を超える高級牛タン料理を提供する店も現れます。1991年に銀座にオープンした「牛タン 雅」は、当時としては破格の「特選牛タンコース」(一人15,000円)を提供し、話題となりました。

東京商工リサーチの調査によれば、1990年から1995年の間に、牛タン専門店の平均客単価は3,200円から4,800円へと約50%上昇。高級志向の顧客ニーズに応える形で、牛タン料理の多様化と高級化が進みました。

平成期における牛タン調理法の多様化

平成に入ると、牛タン料理のバリエーションも大きく広がります。従来の塩焼きだけでなく、以下のような多彩な調理法が専門店のメニューに並ぶようになりました:

– 牛タンシチュー:じっくり煮込んだ柔らかな食感が特徴

– 牛タン味噌煮込み:名古屋風の味噌仕立てで提供

– 牛タン燻製:スモーキーな香りと旨味を凝縮

– 牛タンカレー:タンの食感を活かした独自のカレー

特に1995年以降は、BSE問題の影響で輸入牛タンの調達が難しくなる中、各店舗が独自の調理法や味付けで差別化を図る傾向が強まりました。この時期に確立された多様な調理技術は、現代の牛タン料理の基礎となっています。

昭和から平成への移行期に形成された牛タン文化は、単なる郷土料理から日本の食文化を代表する存在へと進化。専門店の増加と共に調理技術も洗練され、今日の牛タン人気の礎を築いたのです。

伝統と革新:現代の仙台牛タン専門店が守り続ける技術

伝統を守りながら進化する仙台の老舗牛タン店

仙台の牛タン文化は、戦後の創成期から現在まで、守るべき伝統と時代に合わせた革新のバランスの上に成り立っています。現代の仙台牛タン専門店は、先人たちが確立した技術を継承しながらも、新しい顧客ニーズや食の多様化に応えるため、絶えず進化を続けています。

老舗「味太助」では、創業以来60年以上にわたり、厚さ8mmの極厚切りという伝統を守り続けています。同店の3代目は「厚切りこそが牛タンの旨味を最大限に引き出す」という哲学を貫き、現在でも職人が一枚一枚手切りで仕込む製法を堅持。2018年の調査では、来店客の92%が「伝統的な味わいを求めて来店する」と回答しており、変わらぬ味への信頼が同店の強みとなっています。

職人技の継承と後継者育成の取り組み

牛タン専門店の歴史を紐解くと、技術継承の課題が常に存在していました。特に、牛タンの下処理や厚さの均一な切り出し、塩加減の微妙な調整など、数値化しにくい「職人の感覚」をいかに次世代に伝えるかが重要です。

「太助」では、職人育成に5年以上の時間をかけるプログラムを実施。まず基本の下処理から始まり、徐々に複雑な技術を習得していく段階的なシステムを構築しています。同店の現代表は「牛タン一筋50年の職人から学んだ技術を、変化する時代に合わせて進化させながら伝えていくことが我々の使命」と語ります。

現代の食のトレンドへの対応

伝統を守りながらも、現代の仙台牛タン専門店は新しい食のトレンドを取り入れる柔軟性も持ち合わせています。例えば「利久」では、従来の炭火焼きスタイルを維持しつつ、若年層や女性客向けに「牛タンシチュー」や「牛タンカレー」などの新メニューを開発。2020年の調査では、来店客の年齢層が10年前と比較して平均8歳若返り、女性客の割合も15%増加したというデータがあります。

また、健康志向の高まりを受け、「喜助」では塩分控えめのメニューや、タンの部位による食感の違いを楽しめる「部位別食べ比べセット」などを提供し、牛タン料理の新たな楽しみ方を提案しています。

伝統技術とモダンテクノロジーの融合

現代の牛タン専門店では、伝統的な手仕事の価値を守りながらも、一部の工程に最新技術を取り入れる試みも行われています。「きらく」では、熟成技術の向上のために温度・湿度を精密に管理できる最新の熟成庫を導入し、より深い旨味を引き出すことに成功。また「善治郎」では、牛タンの仕入れにブロックチェーン技術を活用した原産地トレーサビリティシステムを導入し、食の安全性と透明性を高めています。

こうした取り組みは、牛タン専門店の歴史において新たな章を開きつつあります。伝統を守りながらも時代のニーズに応え、70年以上にわたって発展してきた仙台牛タン文化は、これからも進化を続けていくことでしょう。

全国展開と未来:牛タン専門店の新たな挑戦と可能性

全国ブランドへの成長:牛タン専門店の拡大戦略

仙台で培われた牛タン文化は、2000年代に入ると急速に全国展開の波に乗りました。「利久」や「味太助」などの老舗店は、東京・大阪・名古屋といった大都市への出店を積極的に進め、かつては「仙台に行かなければ食べられない」とされていた本格牛タン料理が、全国各地で楽しめるようになりました。

市場調査会社の統計によると、首都圏における牛タン専門店の数は2010年から2020年の間に約3倍に増加。特に東京都内では、駅近の好立地に出店する仙台発祥の牛タン店が急増し、ビジネスパーソンを中心に人気を集めています。

「利久」の広報担当者は取材に対し、「全国展開においては、仙台本店と変わらぬ味を提供することにこだわっています。厳選した牛タンの仕入れルートを確保し、調理技術の標準化に力を入れることで、どの店舗でも本場の味を楽しんでいただける体制を構築しました」と語っています。

デジタル時代の新戦略:通販とSNSマーケティング

コロナ禍を経て、牛タン専門店の事業モデルにも大きな変化が訪れました。店舗での飲食だけでなく、通販事業に力を入れる店が急増したのです。日本フードサービス協会の調査によれば、牛タン専門店の通販売上は2019年比で2022年には約2.5倍に拡大しました。

「味太助」は2021年、自社ECサイトをリニューアルし、真空パック加工した牛タンや専用のタレなどを全国発送するサービスを強化。SNSを活用したマーケティングも積極的に展開し、Instagram上では「#おうちで牛タン」というハッシュタグを使ったプロモーションが話題となりました。

また「喜助」は、YouTubeチャンネルを開設し、牛タンの美味しい焼き方や自宅での調理法を公開。デジタルコンテンツを通じて牛タン文化の普及に努めています。フォロワー数は開設から1年で5万人を超え、若年層の牛タンファン獲得に成功しています。

未来への挑戦:サステナブルな牛タン文化の構築

牛タン専門店が直面する課題の一つが、原材料の安定確保です。国内の牛舌の生産量は限られており、現在の牛タン専門店の多くは輸入牛タンに依存しています。食肉流通統計によれば、日本で消費される牛タンの約80%が輸入品とされています。

この課題に対し、「伊達の牛たん本舗」は2022年から国内の畜産農家と直接提携し、サステナブルな牛タン供給システムの構築に取り組んでいます。同社代表は「限られた資源である牛タンを無駄なく活用し、長く愛される食文化として継承していくことが私たちの使命」と語ります。

また、「肉のいとう」では、牛タンの端材を活用した新メニュー開発を進め、食品ロス削減と新たな価値創造の両立を目指しています。牛タンのスモークジャーキーや牛タンコンフィなど、保存性を高めた商品は、特に若い世代からの支持を集めています。

牛タン専門店の歴史は、仙台の一地方料理から全国的な食文化へと発展した稀有な成功事例です。伝統を守りながらも時代の変化に柔軟に対応し、デジタル技術やサステナビリティの概念を取り入れることで、牛タン文化はこれからも進化を続けていくでしょう。仙台発祥の名店たちが築いてきた牛タン文化は、日本の食文化の宝として、これからも多くの人々に愛され続けることでしょう。

ピックアップ記事

コメント